DTMをされる方なら誰しも作業デスクに悩んだことがあると思います。

特にMIDI鍵盤とキーボードの配置については悩まれる点ですよね。

更に最近では、そのデスクをテレワークで使用している方もいるのではないでしょうか。

この記事では、私がそれらの悩みを解消すべく自作したデスクについてご紹介いたします。

少しでも同じような悩みを持っている方の助けになれば幸いです。

制作経緯

私は以前まで、メタルラックで作成した画像のようなDTMデスクを使用していました。

既に現物がなく別アングルの写真がないのでわかりにくいのですが、MIDI鍵盤の上にディスプレイがあり、さらにその上に棚板があってそこにスピーカーを乗せていました。キーボードとマウスはスライダーの上にあるので収納可能です。

それなりに気に入っていたデスクなのですが、2020年から当時在籍していた会社でテレワークが導入され、さらに2021年に転職して完全リモートワークで働くことになり状況が一変します。

このデスクなんですが、ディスプレイとキーボード・マウスの距離が開きすぎているという難点があります。

高さが低いMIDI鍵盤ならここまで開くことはないのですが、私が使用しているのはFA-07というワークステーションでそれなりのスペースが必要となっています。

そのため仕事をメインにして使っていると自然と姿勢が崩れがちになります。

自分でも姿勢が悪くなっていると思いながらも、このデスクを使用して仕事をしていました。

その結果何が起きたかというとストレートネックになってしまいました。

ストレートネックは別名スマホ首とも言われ、本来S字を描く頸椎が真っすぐな状態になってしまい、首こりや肩こり・頭痛の症状があらわれます。

私の場合はある日突然肩こり…というかひどい肩の痛みが走り、整形外科を受診するまでになってしまいました。

痛みがひいたごろ(2,3週間ほどかかりました)、本格的に環境を変えることを決めました。

実現したい機能まとめ

MIDI鍵盤とキーボード・マウスの高さをそろえる

キーボードスライダーは収納ができるということで省スペースになるのですが、先述したようにディスプレイとの間が離れすぎてしまいます。

そこで、MIDI鍵盤を使用しないときはディスプレイ下のスペースに収納できるようにして、キーボード・マウスと高さをそろえることにします。

耳の高さにスピーカーを配置する

以前までは高い位置にスピーカーを置いていたのですが、やはり耳の高さに配置したいものです。

同時にミキサーもスピーカーの近くに配置させます。

テレワークもDTMも快適に作業できるようにする

私は十数年来の腰痛持ちです。

座り続けることによる人体への悪影響はよく知られていますよね。

そこで座り仕事もでき立ち仕事もできるスタンディングデスクにします。

また利便性の問題から、手動昇降ではなく電動昇降とします。

天板は木材にする

かっこいい(重要)

デスクの構成検討

当初は天板も脚部もセットになったものの購入を検討していました。

しかし今回は天板を2枚必要とするため、追加天板は木材屋で別途購入する必要があります。

そうすると土台の天板と追加天板、またその間に挟む下駄の色合いなどがそれぞれ異なってしまいます。

それでは統一感が取れないと思い、脚部パーツと天板は別々に購入することに決めました。

以下では、それぞれのパーツをどのメーカーで購入するかを決めた経緯をご紹介します。

脚部

スタンディングデスクの脚部だけ販売しているメーカーは、私が調べた限り以下二つだけでした。

※他にもいくつか見つかりましたが、メーカーが判別つかないものが多く除外しました

- FlexiSpot

- ダイシン工業

FlexiSpot

「電動昇降スタンディングデスク 自作」でググってみるとFlexiSpotで自作したという実績が多数ヒットします。

というかほぼFlexiSpotしか見つかりません。

FlexiSpotは2016年にアメリカで出来たブランドで、ブロガーの自作情報も多数見つかるため制作手順で迷うことはなさそうです。

が、同時に「初期不良が多い」「サポートが悪い」などあまり良くない口コミも見つかりました。

FlexiSpotのレビュー記事やサポートの評判をまとめた – 営業アップデート (ikesala.com)

検討した結果、「サポートが遅い」という点に一抹の不安を覚え採用を見送りました。

ただ価格もお手頃で製品自体は良さそうなので、コストをできるだけ抑えたいという場合は十分検討の余地があると思います。

ダイシン工業

こちらは創業約60年の老舗オフィス用・医療用家具の日本のメーカーです。

2020年から個人向けの電動昇降スタンディングデスクの取り扱いを始めたみたいなので、ググってもあまり実績は見つかりませんでした。

実績は少ないものの、安全性・耐久性が求められるオフィス用・医療用家具のメーカーであること、60年という歴史をもった国産メーカーということで、今回はこちらのスタンディングデスクを採用することにしました。

上記リンクの商品は天板付きのものです。

脚部だけの販売は公式のオンラインストアだけで販売していたので、今回はこちらから購入をしました。

天板

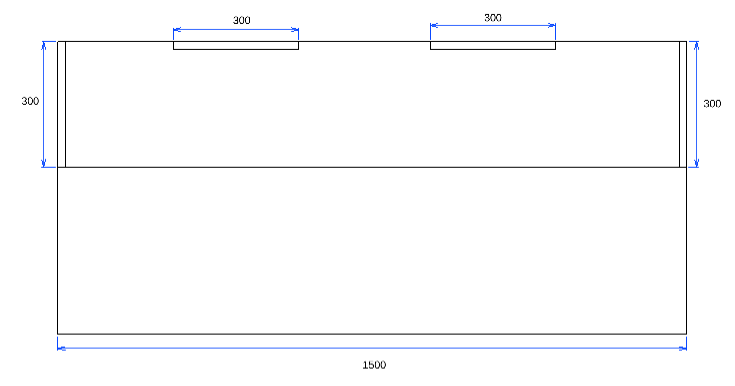

完成形のイメージです。(木材の厚みは適当です)

設計図はもでりんクラウドで作成しました。

追加天板下のスペースは、MIDI鍵盤が余裕を持って収納できる高さとします。

追加天板と土台天板の後部は全面を覆うのではなく、MIDI鍵盤の配線が通せるようにします。

これらのパーツがネット注文でオーダーカットできるサービスを探し、WOODMALLという木材通販サイトを使用することとしました。

木材選び

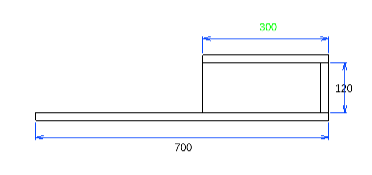

木材と言ったらやっぱり無垢材…と言いたいところですがお財布と相談して集成材を使用します。

樹種は耐久性と加工の難易度、お財布と相談してお手頃なゴムとしました。

サイズ

設計図に合わせてカットのサイズを入力していきます。

厚みは土台天板が30mm、追加天板が20mm、下駄が40mmとしました。

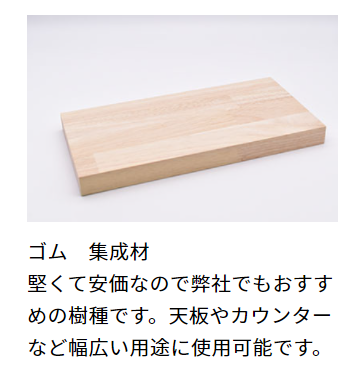

面取り

基本的には全面(A~D)研磨し、天板の前面だけは肌に触れることになるので上下3R面+研磨としました。

塗装

完全に好みでウォールナットにします。

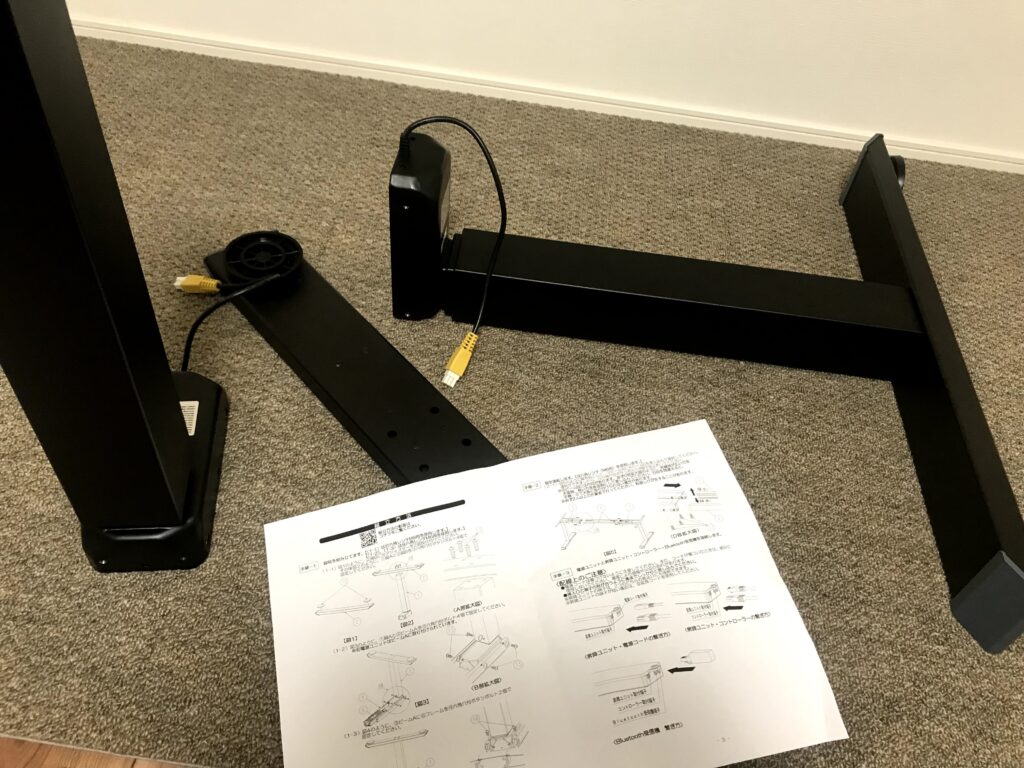

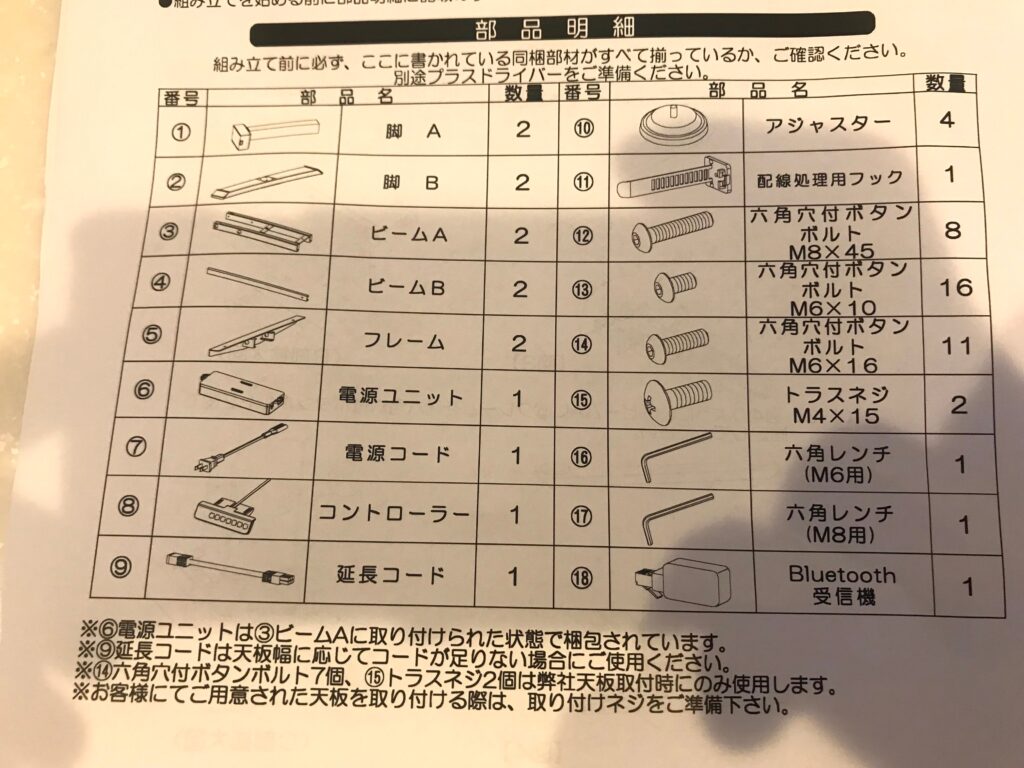

脚部組み立て

公式のYoutubeで組み立て手順動画がアップされているので、これを参考にします。

同梱されている組立説明書に記載されているネジ番号が、ネジが入っている袋にも書かれていました。DIYの経験が少ない私でも簡単に比較的簡単に組立できました。

ちなみに見た目からではわかりませんが、各パーツはそれなりの重量があります。

取り扱いには十分に注意しましょう。

土台の天板設置

ここからは作業に夢中で画像がありません…。

まず脚部を左右連結して立てた状態にしておきます。

特に固定することなく立ちます。

その上に天板を設置するのですが、この作業が一番大変でした。

土台となる天板の重さは約20kgになります。

重さだけ見れば持ち上げられそうな感じがしますが、1500mm×700mmという大きさが重量感を増します。

なので一旦背中にのせて、横歩きのまま脚部の上に載せました。

これでなんとか一人でできましたが、正直かなり危ない作業だったので2人以上で行った方がいいでしょう。

天板を脚部に載せることができたら、次は脚部とつなげるために天板にネジ穴をあけていきます。

この作業はもちろん人力では難しいので、電動ドライバーに穴あけ用のビットを付けて使用しました。

この電動ドライバーは安価ですが、コンパクトな充電式で取り回しがしやすく、電動ドライバーの基本的な機能も備わっていてコスパが高いです。

さすがアイリス。

また天板を個別に購入した場合は、ネジを自分で購入する必要があります。

私はそこまでDIYに詳しくないので、どういうネジがいいのかわからずメーカーに問い合わせてみたところ、翌日には以下のような返信が返ってきました。(一部抜粋)

丁寧かつ迅速な対応で、このメーカーを選んでよかったと実感した瞬間です。

ネジの長さや直径に関しまして

【長さ】

天板厚よりも短いねじで固定してください。天板厚を超えるねじを使用すると、ねじ先が天板表面を突き破ります。

【直径】

脚フレーム側はM6のネジが入る大きさの孔があいております。ネット上でDIYされていらっしゃる方々の記事など拝見するとM5×20のトラスタッピンネジで固定されているケースが見られます(M5のタッピンネジをつけるには、天板にM4の下孔が必要となります)。

取り付けられる天板厚により、ねじ長さ条件は異なりますのでご購入者さまのご判断でお選びくださいませ。

脚部と天板の位置を整えて、脚部の穴の位置に合わせてドリルピッドの4mmを使用して天板裏に穴を開けていきます。(全部で7か所あります)

ネジは以下のものを使用しました。

追加天板と下駄の設置

追加天板と下駄ですが、穴あけするのが面倒だったので土台天板の上に載せるだけにしようかと思っていました。

が、スタンディングなので頻繁に高さが変わることを考えると、ちゃんとくっつけることにしました。

木工用ボンドで接着しようと思ったのですが、もし今後取り外しする可能性を考えるとマジックテープにするか…と調べていたところ、両面粘着ゲルテープなるものを発見しました。

剥がせて再利用可能というところが便利だなと思い、これで接着することにしました。

4つの下駄を設計図の通りに配置していきます。

完成

完成しました。

総作成時間は、デスクの作成で2時間、パソコンやMIDI鍵盤の配置・配線で1時間といったところです。

思っていたよりもいい感じにできました。

天板裏には電源タップと配線受けを追加してまとめています。

使用感

姿勢の改善

スタンディングデスクの恩恵で、仕事中に座りすぎたなと思ったら高さを上げて立ち仕事ができます。

自然と姿勢に気を付けるようになり、首や腰の痛みが軽減しました。

その分足が疲れるようになりましたが、健康的な疲れを感じます。

また話を聞く時間が長いWEB会議のときは立ちながら参加することで、眠気の防止にもなります。

机のぐらつきはほとんど感じない

キーボード入力時はもちろん、MIDI鍵盤を弾いているときもぐらつきはほとんど感じません。

昇降式なので多少のぐらつきはあるかと思ったのですが、嬉しい誤算です。

スピーカー位置の改善

耳の高さにスピーカーが来たため、以前より定位が定まるようになりました。

肌ざわりがいい

以前までメタルラックを使用していたため、机として使用するには肌触りはよくありませんでした。

今回は木で作成したため、天板が腕に当たってもどこか温かみのある感じがあります。

見た目がいい

かっこいい(重要)

まとめ

私はDIYの経験はほとんどありませんが、木材のカット・塗装がネット通販で依頼できたためかなり楽にスタンディングデスクを作成することができました。

総費用としては以下の通りです。

- スタンディングデスク脚部・・・6万円

- 天板、追加天板、下駄・・・5.5万円

- ネジや配線受けなど・・・1万円

費用としては安くも高くもないですが、出来上がったデスクには大変満足しています。

もし自分が理想とするデスクが見つからなくて悩んでいる方は、ぜひDIYにも挑戦してみてください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/214a338c.955db9b2.214a338d.ef148583/?me_id=1361123&item_id=10000153&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Floctek%2Fcabinet%2Fdeskfoot%2F20200519desk%2Fimgrc0152842222.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/214a59a0.404363fd.214a59a1.3b6cd4ba/?me_id=1392828&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdaishin1959%2Fcabinet%2Fimgrc0119463425.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/214ea557.0d083a7d.214ea558.bb2ac142/?me_id=1239581&item_id=11052822&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Farimas%2Fcabinet%2Franking01%2F572492-rasa.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/214eaec5.92d77825.214eaec6.356733b9/?me_id=1261122&item_id=10607463&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F719%2F4977292317719.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/214ebfef.a0d63258.214ebff0.73d8d3b4/?me_id=1269243&item_id=10956649&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftokyu-hands%2Fcabinet%2F91%2F02%2F4979874453891-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/214ec478.285c7c2b.214ec479.a582b9db/?me_id=1226953&item_id=10330807&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-kuruma7%2Fcabinet%2F00389843%2Fmattape310_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/214f32ef.95e4018b.214f32f0.d42122e8/?me_id=1256273&item_id=10115516&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foffice-com%2Fcabinet%2Fimg%2Fgarage2%2Fga-yy-wdctl2_050.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント