初産後の育児ってすごく不安ですよね。

夜泣きがすごい、ミルク飲まない、自分のことが全くできないetc…。

SNSでもそういう呟きが多くて、里帰り出産を行わない我が家でも同様に不安になっていました。

そこで色々調べてみたところ、産後ケアというサービスがあることを知りました。

産後ケアとは出産後に心身ともに消耗してしまった母親のケアを行うことで、近年日本でも少しずつ普及してきたサービスのようです。

本記事では、我が家で産後ヘルパー株式会社に産後ケアを依頼した体験談をご紹介します。

以下のような方に役立つ記事となっています。

- 出産後の自宅での育児に不安を覚えている方

- 産後ケアについて知りたい方

- 産後ケアの費用感を知りたい方

産後ケアを依頼するに至った経緯

まず出産前の我が家の状況です。

- 都内在住

- 夫婦ともに30代

- 今回が初産

- 里帰り出産はしない

- 車は所有していない

- 帝王切開により予定日より20日前の出産

- 産後、夫(私)は1か月の育休を取得する

私が育休を取得するものの、帝王切開による妻の心身の消耗、経験のない育児への漠然とした不安がありました。

そこで、何かしらの産後ケアを依頼することを決めました。

どこに依頼をするか

依頼先検討

産後ケアですが、いくつか依頼先を検討しました。

下記にそれぞれのポイントを記載しました。

前提として、どのサービスでも「育児相談」「授乳相談」「ママのリラクゼーション」があります。

区営 – 産後ケア事業

私が住んでいる足立区では産後ケア事業が行われています。(2021年9月現在)

2020年から開始された事業のようなので、今後の拡充が期待といったところでしょうか。

- 費用が安い

- デイサービス型なので実施施設まで行かないといけない

- 週一回しか開催していない

- 利用開始月の前月までに申し込みしないといけない

- 申込人数が定員を超えると抽選になる

病院 – 宿泊型の産後ケアサービス

病院宿泊型のサービスです。

具体的な病院名を出すのは控えますが、特徴としては以下のようなものです。

- 24時間サポートしてくれる

- 家事をしなくていいので、育児に専念できる

- 専門的なアドバイスが期待できる

- 健康的な食事を提供してくれる

- 費用が高い。平均3~7万円/日(区によっては助成金が出るが足立区にはなかった(2021年9月現在))

- 自宅に帰ってからの家事・育児の両立がイメージしづらそう

民営 – 訪問型産後ヘルパー

自宅にヘルパーさんが訪問して産後ケアを行ってもらうサービスです。

以下は産後ヘルパー株式会社のサービス内容を元にしています。

- 家事も育児もサポートしてくれる

- 費用は1.8~2.4万円/日とそこまで高額ではない

- ヘルパーは韓国の産後ケア技術とノウハウの研修を受けた母親経験者で安心感がある

- 自宅にあるもので健康的な食事を提供してくれる

- 産後ケアに必要な機器は無料でレンタルできる(送料と一部消耗品は有料)

- 日中(基本9時~16時)のみのサービスなので、夜間は自分達だけでなんとかする必要がある

- どんな人が来るかわからないので不安(ただし希望すれば事前面接が可能)

検討結果

ポイントをまとめると以下のようになります。

| ポイント | 区営 | 病院 | 民営 |

|---|---|---|---|

| 価格 | ○ | × | △ |

| サービス形態 | デイサービス | 宿泊 | 訪問 |

| サービス時間 | 10~15時 | 24時間 | 9~16時 (延長可) |

| 育児内容 | △ | ○ | ○ |

| 家事代行 | × | × | ○ |

| 母親へのケア | △ | ○ | ○ |

| 自宅でのイメージ | × | × | ○ |

結果、産後ヘルパー株式会社にお願いすることにしました。

産後ヘルパー株式会社とは

代表取締役の方は韓国で育ったらしいのですが、韓国では日本よりも遥かに産後ケアが進んでいるそうです。

その後、日本での現状を憂い産後ケアをもっと普及させるために起業されたそうです。

産後ケアが必要な理由についてはコチラにわかりやすくまとめられています。

サービス対象地域は?

料金・ご利用の流れのページ中下段をご確認ください。

2021年9月現在、関東・東海・関西地方を主にカバーされています。

それ以外の地域も応相談のようですが、ヘルパーさんの宿泊費・交通費は別途必要になります。

2021年7月に東海地方が対象地域に追加されていますので、今後のエリア拡大に期待が持てますね!

料金・コース内容は?

料金・ご利用の流れをご確認ください。

6時間コースと8時間コースがあり、基本的に1週間以上の依頼が必要です。

(関東圏のみ4時間コースあり)

料金は全額後払いです。

以下にコース外料金についてまとめました。

| 入会金・年会費 | 不要 |

|---|---|

| 定休日割増(年末年始・お盆) | 土日祝料金の20%増し |

| 機器レンタル | 無料。但しお届け・返却送料と消耗品(搾乳器の専用吸入器と哺乳瓶)は別途 |

| 延長料金 | 3,000~5,000円/時間 |

| ヘルパーの交通費 | ヘルパーの自宅から依頼先への往復交通費 |

| 双子 | 別途追加料金が必要 |

我が家で実際に支払った金額は後ほどお見せしますので、参考にしてください。

損害保険にも加入されているので、万が一サービス中の物損などがあっても安心ですね。

キャンセル料金についてはサービスを依頼した期間の合計金額に対して、3日前までは50%、それ以降は100%かかります。

ただ確認したところ、延長に関しては1回は無料可能とのことです。

出産時期は完全にコントロールできるわけではないので、変更可能なのはありがたいですね。

連絡先はページ最下部に掲載されています。

いつまでに依頼すればいいのか?

料金・ご利用の流れの中段をご確認ください。

申込自体は出来るだけ早めに依頼しましょう。

詳細なやり取りを行ったのち、予約確定となります。

退院の数日前に再度連絡し、ヘルパーさんのシフトスケジュールを確定してもらいます。

私は妻が出産してから申し込みを行ってしまいましたが、それでも快く依頼を受けていただきました。

本当に感謝しています…。

依頼方法は?

各ページの最下段に「ご予約」ボタンがあるので、そこから依頼を行います。

事前に確認したいことがある場合は、LINEやメールで連絡をしていただくとよいでしょう。

産後ヘルパーを利用した感想

この記事のタイトル通りなんですが、もう一度言います。

最高でした!

以下に最高ポイントを記載していきます。

料理が抜群にウマい

いきなり主観的な味覚の部分で申し訳ないです笑。

和食を中心とした味付けで、まさしくお母さんの味といったところです。

以下に作っていただいた料理の画像を一部掲載します。

当初家に食材はほぼ何もない状態だったので、初日のヘルパーさんに食材リストを作ってもらって私が買い出しに行きました。

食材が家にあれば、それを使って適当に作ってもらうことも可能です。

野菜多めのバランスの取れた食事で、妻と一緒においしいおいしい言って食べてました。

美味しすぎてレシピを聞いた料理もあります。

昼食だけでなく夕飯も温め直すだけでOKの状態にしてくれるので、朝食以外の食事の準備を全くしないでよかったのも助かりました。

ヘルパーさんの安定感

2人のヘルパーさんがシフトで来てくれたのですが、お二人とも子持ちでヘルパーとしての経験も豊富な方でした。

赤ちゃんの相談はなんでも聞いてくれますし、空いた時間があれば積極的に家事・育児なんでもテキパキこなしてくれます。

昼食後、赤ちゃんが寝ていて夕食を作っていただいているとき、「赤ちゃん見てますのでお休みになっててください」と言われ夫婦でがっつり1時間ほど寝ていました笑。

人柄も良く、プロとしての意識を感じました。

マッサージは極楽(妻曰く)

乳房ケアや足のむくみ解消のマッサージも行っていただいたのですが、これはもう極楽だったと妻が言っていました。

自宅でマッサージを受けているという二重の安心感もあったそうです。

正直うらやましいなと思ってみていました。

レンタルの電動搾乳機が良い

ヘルパーさんが来るまでは、入院していた病院からレンタルした電動搾乳機を使っていました。

が、大きさと1日あたりの価格に難がありました。

産後ヘルパー株式会社からレンタルした搾乳機はコチラです。

レンタル品なのですが、なんと希望すれば3,000円で買い取りできるとのこと。

大きさも手ごろで、病院のレンタルよりも安上がりなのでお買い上げしました。

今も毎日の必須アイテムとなっています。

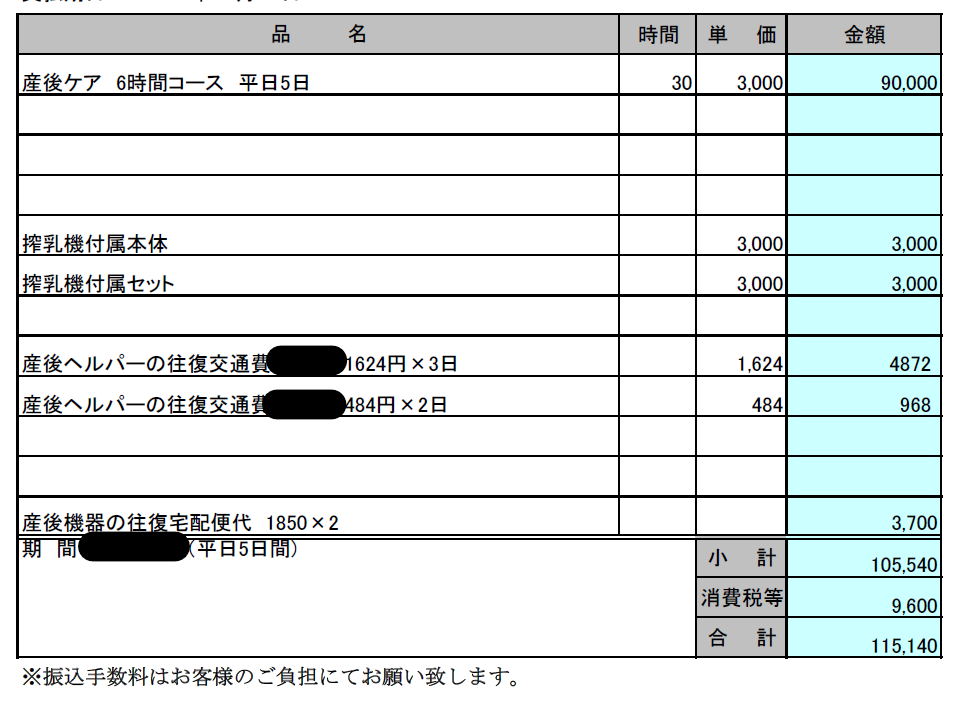

我が家の利用料金は?

サービス終了後に送付されてきた請求書です。

依頼を検討されている方は参考にしてください。

まとめ

実は赤ちゃんが退院した日からサービス開始日まで4日間ぐらいあり、その間は夫婦で家事・育児をしていました。

妻が全快していないとはいえ、二人だとある程度余裕を持つことができ、サービス開始直前まで「実は産後ケア依頼しなくてもよかったかも…」と思うこともありました。

しかし今はサービスを依頼して本当に良かったと思っています。

以下に理由をまとめました。

- ヘルパーさんから育児のノウハウが聞けて、育児に自身が持てたこと

- 昼食・夕食の心配をする必要がなく、日中は育児に専念できたこと

- 料理がおいしく、自炊をもっと頑張ろうと思えたこと

- 妻が心身ともに回復することができたこと

産後ケアは日本ではまだまだ普及しているとは言い難く、出産直後の育児に消耗してしまっている家庭はたくさんあると思います。

心身ともに疲労してしまい、赤ちゃんとの時間を楽しめなくなるのはとてももったいないことです。

今回の記事が、産後ケアの利用を迷っている方の後押しになれば幸いです。

コメント